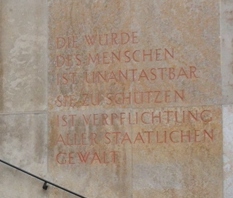

Ist die Würde des Menschen unantastbar? Ja, sie wird ständig angetastet!

- Details

- Veröffentlicht: Samstag, 29. Juni 2013 20:17

- Geschrieben von Uwe Meier

Gilt der Artikel immer? Im Prinzip ja, aber unter realen wirtschaftlichen Bedingungen nicht. Sei es in Deutschland oder in Bangladesch. Unter den gegenwärtigen marktradikalen Bedingungen, in denen unter Werten auschließlich Geld- und Sachwerte zu verstehen sind, ist es nicht so weit her mit der Würde des Menschen und Artikel 1 des Grundgesetzes. Oder ist die Würde vielleicht teilbar? Das ist sie nicht, aber so scheint es zu sein, zumindest in den norddeutschen Fleischzerlegebetrieben und den Textilfabriken in Bangladesch. Die Unterschiede bestehen darin, dass in Deutschland das Zusammenbrechen von Fabrikgebäuden oder verheerende Brände äußerst seltene Ereignisse sind und dass bei uns Minister verhandeln, um Änderungen zu bewirken - wenn auch ohne Erfolg.

Olaf Lies, der Wirtschaftsminister von Niedersachsen und Christian Meyer, Landwirtschafts- und Verbraucherschutzminister hatten in Gesprächen versucht, die Vertreter der Fleischindustire zu überzeugen höhere Löhne an Leiharbeiter zu zahlen. Die Gespräche sind gescheitert, die Hungerlöhne für osteuropäische Arbeiter bleiben. Die Hungerlöhne in der Textilindustrie Bangladeschs werden auch nicht geändert, aber die deutsche GIZ hilft in Bangladesch, dass Brände verhindert werden und Frauen sich in Cafes treffen können, um über Arbeiter-Rechte aufgeklärt zu werden.

In Bangladesch geht es ums nackte Überleben Hundertausender. Warum sollten die Unternehmer dort einlenken, bei uns tun sie es auch nicht. New Yorker, das braunschweiger Textilunternehmen hat bis heute noch nicht mal das schlichte internationale Abkommen über Brandschutz und Gebäudesicherheit trotz Mitleid und überaus großer Betroffenheit, wie die Firma versichert, unterzeichnet.

In Bangladesch hängt die ganze Volkswirtschaft an der Textilindustrie und bei uns ist die Autoindustrie entscheidend. Darum kämpft Frau Merkel auch für eine EU-RiLi, die einen hohen CO2-Ausstoß an PKWs erlaubt. Alle schützen die Profite ihrer Wirtschaft, und damit auch Arbeitsplätze, so z.B. auch die Briten ihre Finanzwirtschaft.

Soll oder kann der Verbraucher etwas ändern? Ja, das soll er, aber er kann es nicht und das wissen alle, die Entscheidungen treffen. Also Produktion, Handel und Politik. Konsumgewohnheiten zu ändern ist äußerst schwierig und bedarf eines politischen Bewusstseins, der Reflektion und der praktischer Umsetzung. Ein ethischer oder politischer Konsum war durchaus mal erfolgreich in der Bewegung "Shopping for a better World" oder im Anti-Apartheid Movement (AAM) als es um den Südafrikaboykott aufgrund deren Apartheit ging. Vielleicht noch bei Shell und "Brent Spar". Viel gibt es hier nicht aufzuzählen. Und das wissen die Entscheidungsträger.

Es kommt ein weiteres Argument, den Schlüssel zur Lösung von Nachhaltigkeits- und Sozialproblemen nicht im privaten Handeln zu sehen. Es geht grundsätzlich um die Privatisierung staatlicher Aufgaben, also um den Rückzug des Staates, was auch in den zahlreichen Siegeln zum Ausdruck kommt. Diese Sichtweise bezieht sich auf den Verbraucher, der seinen Konsum selbstverantwortlich nachhaltig und sozial orientieren solle, auch wenn er völlig unzureichend informiert wird. Standardinitiativen, die privat organisiert sind, übernehmen zunehmend Aufgaben des Staates indem sie Produktionsstandards setzen und kontrollieren, ob die eingehalten werden.

Verantwortliches staatliches Handeln, wie wir es beispielsweise reduziert ausgeprägt hier sehen, würde abgebaut und damit in den privaten Bereich verlagert. Das nutzt auch die Firma New Yorker, indem sie sich verantwortlich zeigt und entsprechende Verträge mit dem Textilunternehmen abschließt (z.B. gegen Kinderarbeit). NYer geht natürlich von Vertragstreue aus und meint damit "aus dem Schneider" zu sein. Rechtlich vielleicht, moralisch oder der Menschenwürde gemäß (Artikel 1 GG), jedoch kaum, denn NYer kennt die Bedingungen vor Ort.

Der Wissenschaftler Grunwald setzte sich 2010 in seiner Arbeit " Wider die Privatisierung der Nachhaltigkeit - Warum ökologisch korrekter Konsum die Umwelt nicht retten kann (Gaia 19/3, 178 –182) mit der Verschiebung der Erwartungen, weg von der politischen Verantwortung hin zum privaten Handeln äußerst kritisch auseinander. „Nachhaltigkeit ist eine Aufgabe der politischen Systeme“, so Grunwald. Die Aufgabe des Menschen sei es aber, „politisch für die Nachhaltigkeit einzutreten – jenseits von Stromsparen und ökologisch korrektem Konsum“. Die Zivilgesellschaft ist also gefordert, politisch für andere Politiken in den unterschiedlichen Politik-Rechtsbereichen zu kämpfen, ohne den politischen Konsum zu vernachlässigen. Dann hat man wenigstens ein gutes Gefühl, und das schon mal mehr als nichts.